高齢者向けスマートハウス建設に向けて

我が家の近所は 比較的若い 家族の 家が多いですが、 3世帯で 暮らしている人達も少なくありません。

ただそのほとんどは、 常時一緒に住んでいるわけではなく、 お祖父お祖母さん夫婦、あるいは そのうちのお一人が お孫さんの面倒を見に電車などで 通って来られると言う スタイルです。

つい 一昨日も、 お孫さん たちを 遊ばせて帰ってきた お祖父さんが、 ちょうど表を掃除していた私に声をかけてこられたので、 しばらく立ち話をしました。

その方も、 この土地に高齢者向けの スマートハウスを 建設する計画に とても 関心を持たれていて、 国や自治体の 助成金に よって より充実した 設計施工 が実現するでしょうねとのことでした。

ただし、より理想に近い 容れ物と言うか建物を建てるだけではなく、 そこで 具体的にどういう暮らしを 実現していくかということが 、広く行政や企業と協業するこの企画の最重要ポイントです。

ある意味、 それは高齢者の新しいライフスタイルのも 開拓でもあり、 世代を超えた 気持ちのつながりを 実現していく ことでもあるのです。

。

高齢者の足問題について

高齢者の 車の運転事故が社会問題になっていますが、 これは個人の意識や 誠意だけで 改善されるような問題ではないでしょう。

実際問題として生活上の足ですね、 文字通り 歩くのが不自由になってくる人もいるし、 車以外の手段では なかなか買い物や 用足しにも行けない土地に住んでいる人だって少なくない。

具体的な解決法としては 、自治体や公共機関で 高齢者のための移動手段を 公共サービスとして維持していくということも有効ですね。

自分で車を持って運転するなどというような面倒なことをするよりも、 例えばタクシーを呼ぶような気軽さで 自由に移動ができればそれに越したことはありません。

自治体によっては 高齢者の方々にタクシー券を配布したり 補助したりしているところもあるようですがまだまだ一般的ではないようです。

その点で言えば、 今世界的に 広がっている UBERやGRABといった一般の人々が空き時間や労力を提供して 格安の 値段で タクシー代わりの利便性を 提供するというサービス、 これは私たちも 海外でよく利用していますが本当に便利で 経済的です。

日本ではまだまだタクシー業界などの反対があって 格安の 交通手段というものは 認可されないようですが、 これを私たちはむしろ パーソナルな関係で 実現していきたいと考えています。

どういうことかと言うと、 UBERやGRABのような 経済目的が主なビジネスとしてではなく、 地域の 人々の 融通のしあいによる 車の活用 ですね、 そのネーミングも今考えているところです。

今は ネットや携帯など、通信手段が 格段に発達しています。なので、 必要な時に必要な人が空き時間や車や労力を提供できる人の力を借りるという関係をネットワークとして地域から広げていく、 そういう程よく 実用的な人間的なつながりは、その気になりさえすれば実現できるはずなのです。

そして、そのことによって、高齢者たちばかりでなく、助力する人たちも空しい孤独感から救われることだってあるでしょう。

程よい関係

最近の社会学的な調査などによると、 住民たちが暮らしやすいコミュニティというのは、 みんなが笑顔で挨拶できるような関係を保っている所だということです。

ちょっと聞くと当然過ぎることのように思えますが、 通りすがりの人同士で 挨拶をしようっていうのが 今は 普通じゃなくなっていますよね。 むしろ小学生の子供達が、 多分学校でそういう風に教えられているんだと思いますが、 ちゃんと挨拶する子が多い。 ただし 中学生以上になるともうほとんどそんな子は見かけませんけどね (笑)

見も知らない人同士が挨拶するというのは 今の都会では ほとんどありえないことになっていますが、 人の少ない離島などを旅してると たとえ初めて見る人でも笑顔で挨拶してくれる人が 多いようです。

逆に、 知らない人に 挨拶するのに気後れするというか、 そもそも挨拶する相手として人間として意識してないような人も増えているように思われます。 よく 聞くのは、 挨拶しても返してもらえなかったら嫌だなという心理ですね。 気分も良くないし( 笑)

ただ、そんな風に 挨拶 ということを大げさに考えて 無視をしないままでいるよりは気軽におはようとかこんにちはこんばんはと言った方が お互いの 心のバリアが 取れるというまで行かなくても、少なくとも薄くなっていいんじゃないかなっていうふうに思いませんか?

現在構想進行中の 高齢者向けの 住居企画にしても、 そういうツカズハナレズの ゆったりとした 人間的なつながりを大切にするということがベースになっています。

十年という歳月

よく「十年ひと昔」なんていいますが、今の時代、まさにそれが加速されてるような気がします。

この十年間、私たちは大きく人生設計が狂わされてきました。

それは私たち家族だけではない。

周りの住民の方々も大きな不便や不快をこうむることになってしまったのです。しかも、その状況はまだまだ継続しています。

そもそも近隣のみなさんがこうした生活上の不便不都合をがまんしてくださってきたのは、私たち家族の未来設計がこの土地に籠められていることをご存知だったからこそです。

だからこそ、私はこの土地を少しでも迷惑が少なくなるよう維持してきたつもりです。

草取りの日々 1

ここのところ毎日草取りをしています。

根が深いんですよね。 いろんな意味で。

ネキリっていうのかな、 鋸鎌みたいなので 土の中の根を切りながら 頑固な草を丁寧に 抜き去ってるんですよね。

結構、力が要ります。 腰痛持ちの身としては 大変ですが、 この土地を 維持していくのは今のところを私しかいないようです。

昨日の午後3時頃、 市役所の車が しばらく止まって 様子を見て チェック項目に記入してくれていました。 参議院総選挙も終わって、 この件を 支持してくださっている議員の方々が 行政の方にも働きかけてくれているようです。

それだけに、 私としても具体的な、 行動と交渉をしていく必要があると改めて思い、こうして( 長い間開店休業していた)ブログで公表して行くことにしました。

これまで十年にわたって、 この土地は私だけではなく、 S 社側でも 年に2回の 業者による草刈りはしていたんですが、 近隣の方々は皆さん「形だけだよね」と 声を揃えておっしゃいます。

実際のところ、 誰でもわかるように 草の生育力は半端なくて、 もう一週間もすれば どんなに綺麗に刈ってあるように見えても、じわじわと草地に戻っていきます。

だからこそ、ちゃんと維持するには「根切り」という手間暇のかかる作業が必要なんだけども、 これは 電動やガソリンエンジンによる草刈機などではそう簡単にできることではありません。 やはり人の手で根気よく切っていくしかないんですね。

それはちょうど 反社会的行為 いや犯罪を撲滅していく作業に似てるかもしれない。

どんな犯罪も根があるわけです。 法的な対処というのはちょうど 機械的な 草刈と似たようなところがあって、 表面は問題がなく なっているように見えたとしても その根元まで対応しているわけでは ありません。

裁判官にもいろんな人がいますが、 法律の条文の 文字通りの解釈に色に忠実にしようとすることが裁判官の 任務であるゲームだと思ってる人が 少なくないようです。

それはちょうど、 草刈りで例えれば、 地面から1 CM 以内であれば無罪1 CM 以上であれば有罪というふうなことばかり判断してるのとあまり変わりがないんじゃないでしょうか。

私たちは、 世間で起きている犯罪に 一人一人が 根を切り草を引いていくように、根気よく対処していく ことでしか社会は良くなっていかないと思っています。

放火や暴力や無差別殺人といったひどい犯罪を 犯す人間達一人一人も、心に 草を抱えているんだと思うんです。 その根っこを切ってあげること、 根っこを切って、 生きることの 快適さや心地よさを味あわせてあげる事の方がずっと大事だと思います。

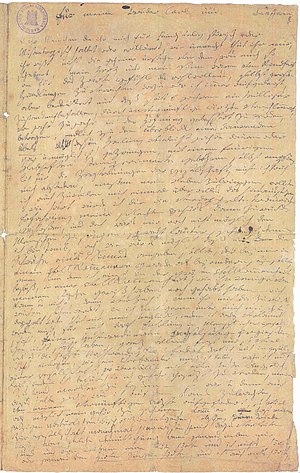

ハイリゲンシュタットの遺書

片山敏彦訳

(略)たびたびこんな目に遭ったために私はほとんどまったく希望を喪った。みずから自分の生命を絶つまでにはほんの少しのところであった。――私を引き留めたものはただ「芸術」である。自分が使命を自覚している仕事を仕遂げないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ。そのためこのみじめな、実際みじめな生を延引して、この不安定な肉体を――ほんのちょっとした変化によっても私を最善の状態から最悪の状態へ投げ落とすことのあるこの肉体をひきずって生きて来た!――忍従!――今や私が自分の案内者として選ぶべきは忍従であると人はいう。私はそのようにした。(略)

ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンハイリゲンシュタット、一八〇二年十月六日

二十代後半で聴覚を病み、日に日に聞こえなくなっていく苦しみを、ベートーベンはこんなふうに「遺書」に書き残している。

よく、耳が聞こえないことは音楽家として致命的なことだったので、ベートーベンはその苦悩ゆえに自殺を考えたのだろうと言われる。けれど実際のところ、この「遺書」が書かれた32歳より後にも彼は生き続け、『荘厳ミサ曲』や『第九交響曲』をはじめとする傑作をものしていった。楽の音は、すべて彼の脳や身体の中に生き続けていたのだ。

彼にとっては、日常的に会話を楽しむことができず、そういう能力の欠如を人々に知られたくないということの方が、よっぽど絶望的なことだったんだね。そうして、「人々から

そして、「1815年の秋以後は、他人との連絡はもはや筆談によるほかしかたなかった」(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』新庄訳)という。

ブリーニーさんの部屋

フィリップ・ラーキン 宮本麗音訳

「ここはブリーニーさんの部屋でした。ここにお住まいのときには、

ずっとボディーズ車体工場にお勤めでしたが,

転勤になったんですのよ」花柄のカーテンは薄く擦り切れていて、

窓の裾まで5インチほど寸足らずで、

窓の向こうにのぞく細長い宅地には、

草が生い茂り、ごみが散らかっている。「ブリーニーさんは、

うちの小さな庭を、きちんと手入れしてくれてましてね」

ベッド、背高椅子、60ワットの裸電球、それ以外には

ドア裏のフックもないし、本やカバンを置くスペースもない。

「じゃあ、この部屋をお借りすることにします」ふと私はそのベッドに横たわり、

ここでブリーニーさんは寝てたんだ、この土産物の灰皿で

煙草を吸ってたんだと思いながら、煙草をもみ消し、それから

脱脂綿を耳に詰めたら、ちっとはあの騒音が防げるかと、

試してみる。ブリーニーさん、大家をそそのかしてテレビを買わせたんだな。

私には彼の習慣がわかる—何時に階下に降りてきたとか、

グレービーよりソースが好きだったとか、どうして

サッカー賭博にうつつをぬかしていたのか、

それに、彼の年中行事がどうだったかも。フリントンのお歴々は

夏休みに彼を泊めてくれたし、

クリスマスには、ストークの姉の家に泊まらせてもらったとかね。

でも、彼が立ち尽くして凍える風が

雲をかき乱すのを見つめたり、かび臭いベッドに横たわって

これが俺の家なんだと独り言を言い、ニタリと笑い、

身震いしても、身の不安は震い払えず、

どんな生活ぶりかで人が評価される世の中だというのに、

こんな年齢にもなって人に見せられるものといえば、

借り物の小部屋しかないんだと自分に言い聞かせ、

せいぜいこの程度の人間なんだと思っていたかどうか、私にはわからない。

Mr Bleaney

―Philip Arthur Larkin

‘This was Mr Bleaney’s room. He stayed

The whole time he was at the Bodies, till

They moved him.’ Flowered curtains, thin and frayed,

Fall to within five inches of the sill,

Whose window shows a strip of building land,

Tussocky, littered. ‘Mr Bleaney took

My bit of garden properly in hand.’

Bed, upright chair, sixty-watt bulb, no hook

Behind the door, no room for books or bags –

‘I’ll take it.’ So it happens that I lie

Where Mr Bleaney lay, and stub my fags

On the same saucer-souvenir, and try

Stuffing my ears with cotton-wool, to drown

The jabbering set he egged her on to buy.

I know his habits — what time he came down,

His preference for sauce to gravy, why

He kept on plugging at the four aways –

Likewise their yearly frame: the Frinton folk

Who put him up for summer holidays,

And Christmas at his sister’s house in Stoke.

But if he stood and watched the frigid wind

Tousling the clouds, lay on the fusty bed

Telling himself that this was home, and grinned,

And shivered, without shaking off the dread

That how we live measures our own nature,

And at his age having no more to show

Than one hired box should make him pretty sure

He warranted no better, I don’t know.

このブリーニーさんという、たぶん初老の独身男性は、大家さんの話では単に転勤しただけということになっているけれど、仮にここで亡くなったと想像しても十分つじつまが合うような気がする。

訳者も「Bodies というのは整備工場かなにかの会社名として大文字にされているが、文字通りには『遺体』の複数形ともとれる。また、"till / They moved him"という一節も、『この世からあの世へと移されるまで』という含みを感じさせる」と指摘している。

つまり、今の日本で言う、「孤独死」をほのめかしているともとれる。